2025年版(令和7年)厄年早見表

厄年は数え年なので、実年齢のプラス1歳で考えます。たとえば0歳の赤ちゃんは生まれた瞬間に1歳としてカウントします。

| 前厄 | 本厄 | 後厄 | ||

|---|---|---|---|---|

| 女 性 |

18歳

平成20年生まれ 2008年生まれ 子(ねずみ) |

19歳

平成19年生まれ 2007年生まれ 亥(いのしし) |

20歳

平成18年生まれ 2006年生まれ 戌(いぬ) |

|

| 大 厄 |

32歳

平成6年生まれ 1994年生まれ 戌(いぬ) |

33歳

平成5年生まれ 1993年生まれ 酉(とり) |

34歳

平成4年生まれ 1992年生まれ 申(さる) |

|

| 小 厄 |

36歳

平成2年生まれ 1990年生まれ 午(うま) |

37歳

平成1年生まれ 1989年生まれ 巳(へび) |

38歳

昭和63年生まれ 1988年生まれ 辰(たつ) |

|

| 老 厄 |

60歳

昭和41年生まれ 1966年生まれ 午(うま) |

61歳

昭和40年生まれ 1965年生まれ 巳(へび) |

62歳

昭和39年生まれ 1964年生まれ 辰(たつ) |

|

| 男 性 |

24歳 平成14年生まれ 2002年生まれ 午(うま) |

25歳 平成13年生まれ 2001年生まれ 巳(へび) |

26歳 平成12年生まれ 2000年生まれ 辰(たつ) |

|

| 大 厄 |

41歳 昭和60年生まれ 1985年生まれ 丑(うし) |

42歳 昭和59年生まれ 1984年生まれ 子(ねずみ) |

43歳 昭和58年生まれ 1983年生まれ 亥(いのしし) |

|

| 老 厄 |

60歳 昭和41生まれ 1966年生まれ 午(うま) |

61歳 昭和40年生まれ 1965年生まれ 巳(へび) |

62歳 昭和39年生まれ 1964年生まれ 辰(たつ) |

いつ厄除けする?

地域や宗教の宗派によって違いはありますが、正月の1月8日(松の内が終わってから)~2月3日(立春の手前まで)に厄払いを行います。

なお九星気学では、2月4日~翌年2月3日までを1年とするため、2月4日を過ぎて厄年が実際に始まってから行った方がよいとする地域もあるようです。

神社の方では年中厄払いは行われていますので、自分の思う信条のもと、厄払いをやってみてください。

早生まれの人はどうなる?

早生まれとは1月1日~4月1日生まれのことですが、厄年は、1月1日~12月31日までを1年間とします。厄年において学年は関係なく、単純に生まれた西暦を見て診断します。そのため早生まれの人は、同級生より1年あとの厄年となります。

数え年とは、0歳がない考え方で、生まれた瞬間に1歳となります。これは物事はすべて1から始まるとする考え方から来ています。

年齢を重ねるタイミングは自分の誕生日ではなく、翌年の1月1日になったら、その日で2歳になります。

たとえば、5月1日に生まれた赤ちゃんは、生まれた瞬間に1歳となり、翌年の1月1日に2歳となります。5月1日を迎えても、2歳としてカウントされます。12月31日になったら3歳です。

たとえば、12月31日に生まれた赤ちゃんは、生まれた瞬間に1歳となり、翌日1月1日にいきなり2歳としてカウントします。

ちなみに、昔は立春(2月4日)~翌年の節分まで(2月3日)の1年間を厄年としていました。これは九星気学の考えに基づいています。

厄年とは、そもそも何?

厄年とは災難が訪れやすい期間のことです。人間の身体のサイクル上、昔からちょうどこの年齢のときに病気にかかりやすいとされる年です。

また現代社会においては、結婚や離婚、転職や転勤など、お金のトラブルなど、人生の節目に起きる困難や災難、不幸が露骨にでやすい年齢といえるでしょう。

厄年の由来は?

男性は42歳が大厄です

昔は医学が進歩していなかったために、42歳で亡くなる男性が多かったことからきています。また、42(死に)として語呂の縁起が悪いことも言い伝えられています。この数字は陰陽道が起源とも言われていますが、詳しいことはわかっておらず、昔からの風習です。

女性は33歳が大厄です

33(散々)な目に合う、お金が(散散)する、という意味があります。昔から女性はこの年齢に大きな病気をしたり、離婚や縁談の破断があったり、精神的にも安定しなくなります。

また、老厄は男女共通で還暦をひとつの節目として最後の厄祓いとする風習がありますが地域などによってないところもあります。

厄年にやってはいけないこと

厄年の期間は、転職、結婚、転居、新築、出産など、人生の生活リズムが大きく変わる行事は避けましょう。

厄年は身体のリズムが大きく崩れやすい時期なので、環境や生活リズムを大きく変えると、そこからリズムが崩れ出して、身体が不調をきたしやすくなります。

また厄年には赤飯を食べてはいけないという風習がある地域もあります。赤飯は厄年が終わったあとの願掛けとして食べるため、厄年期間中に食べてしまうと厄を落としきれないとの一説もあります。

節分に厄除ぜんざいを食べよう

厄年の人は厄年初日である節分の日に、ぜんざいを作ります。これを周囲の人に食べてもらうことで、厄を一緒に退治してもらう風習があります。

地域によってぜんざいが饅頭になったり、餅にあんこをつけたりと、バリエーションが豊富ですがどれも小豆を使った和菓子を食べます。

厄年の人には長いものや縁起物を贈ろう

厄年には長生きできるようにと願いを込めて、年の初めに長いものをプレゼントします。

肌身離さず身につけられる品がよいとされており、男性ならネクタイ、ベルト、マフラーなど、女性ならネックレスやブレスレットなどのアクセサリーが人気の贈りものです。

最近は厄年で贈り物をする人はすっかり減りましたね。知らない人も多いと思います。

後厄が終わったら内祝い

後厄が過ぎたら無事に厄年の終わりをお祝いして、厄年を祈願してくれた人たちに内祝いをします。内祝いのやり方は、厄年だった本人が周囲のみなさんに赤飯をふるまうことです。

この内祝いに対するお返しもあって、食べ物や生活用品や文房具などの消耗品など、後に残らないものを贈ります。

厄年は気にしないほうがいい?

厄年による災いは、身体のバランスが崩れることから起きる弊害がほとんどです。

たとえこの時期に生活サイクルを変えなければならない事情があっても、十分に体調管理に気を付けて過ごせば、厄年に影響されずすこやかに過ごせるでしょう。

関連コラム

2026年の年家九星は一白水星九星気学

2026年の年家九星は一白水星九星気学 2026年の運勢!恋愛・仕事・金運はどうなる?生年月日

2026年の運勢!恋愛・仕事・金運はどうなる?生年月日 今年彼氏ができるか?ルーンで視る恋の可能性ルーン

今年彼氏ができるか?ルーンで視る恋の可能性ルーン 神社にお参りしても願いが叶わない17の原因

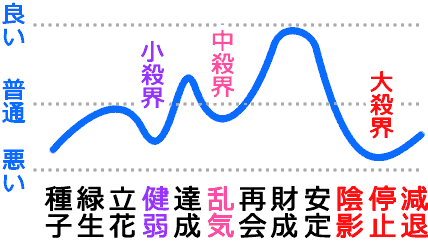

神社にお参りしても願いが叶わない17の原因 東洋占星術の運命周期

東洋占星術の運命周期

あなたにおすすめのテーマ

🔽サイト内の占い検索

悩みや不安、一人で悩まず

相談してみませんか?

この占いの鑑定士・著者:ミオ

占い師として活動を始めて14年目です。数字占術をベースに占星術や占い師としての経験則による概念を組み合わせた生年月日占いに力を入れています。追加してほしい占いのリクエストをいただければサイト上に掲載します。

占い師として活動を始めて14年目です。数字占術をベースに占星術や占い師としての経験則による概念を組み合わせた生年月日占いに力を入れています。追加してほしい占いのリクエストをいただければサイト上に掲載します。![大人の無料占いサイト恋愛と人間関係[占いレディ]](/images/logo3.png)